Hugo Coya

"Mi espacio de trabajo se parece mucho a mí: desordenado, testarudo y lleno de vida que se resiste a rendirse"

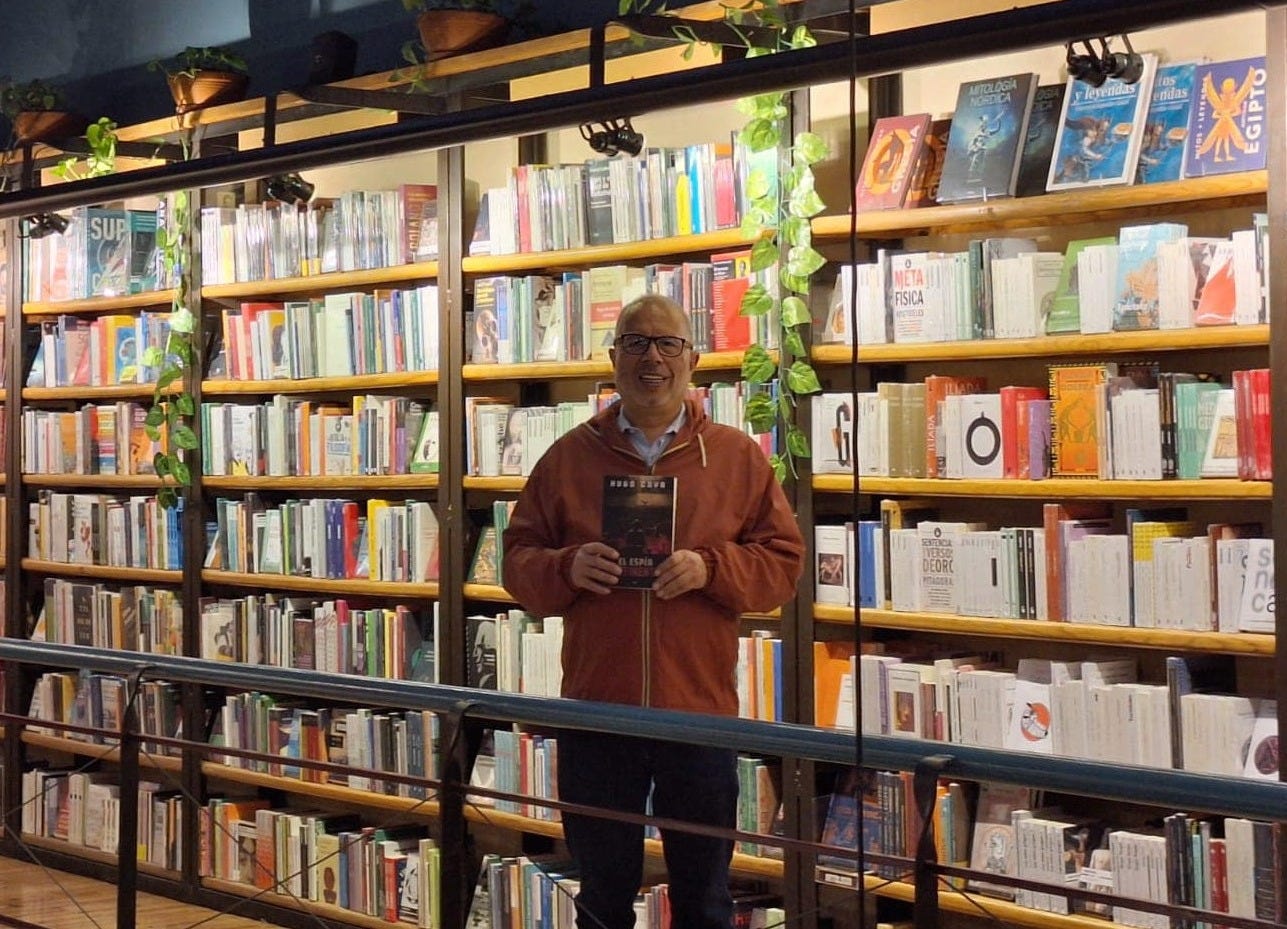

Hugo Coya (Lima, 1960) es periodista y escritor. Su obra se caracteriza por una investigación sólida y una narrativa que atrapa, revelando historias fascinantes. Hugo escribe con claridad y ritmo, logrando que el relato histórico se lea con la intensidad de las grandes novelas de ficción. Hace poco tuve el gusto de presentar su último libro, La heroína silenciosa.

¿Cómo es el lugar donde escribes?

El lugar donde escribo no tiene nada de mítico. No huele a café recién hecho ni hay una vela encendida para convocar a las musas. Lo mío es más prosaico: paso horas frente a la pantalla, con la espalda quejándose y la mirada fija en un cursor que a veces parece burlarse de mí. Es mi duelo diario con las palabras.

No necesito un escritorio ordenado —aunque a veces finjo intentarlo—, sino la sensación de que el mundo puede quedarse quieto un rato. Mi mesa suele estar invadida por libros subrayados, papeles que se multiplican cuando no los miro y uno que otro recuerdo inútil que me niego a tirar. Nada que merezca un reportaje en una revista de decoración.

No escribo en cualquier parte: necesito mi rincón, mi caos doméstico y la ilusión de que controlo algo, aunque solo sea la luz del monitor. A mi alrededor hay más silencio que inspiración, más horas que descansos y más dudas que certezas. Pero de ese ruido interior —que no necesita café para mantenerme despierto— salen las historias que me acompañan.

En el fondo, mi espacio de trabajo se parece mucho a mí: desordenado, testarudo y lleno de vida que se resiste a rendirse. Allí, entre teclas y pantallas, intento que las palabras encuentren su sitio… o al menos, que no me abandonen a mitad del párrafo

¿Cómo suena el lugar donde escribes?

El lugar donde escribo suena a mí. No hay teléfonos, ni autos, ni voces al otro lado de la pared. Solo el leve murmullo de mis pensamientos intentando ponerse en fila. A esa hora, cuando el amanecer todavía es una promesa y los pájaros empiezan a cantar frente a los árboles del edificio, todo parece en calma.

No necesito música ni silencio absoluto: me basta ese sonido pequeño del mundo que despierta despacio. A veces creo que los pájaros me marcan el ritmo, y que, si dejaran de cantar, también se detendrían las palabras.

Escribo así, con esa serenidad frágil que dura poco, antes de que empiece el ruido del día. En esas horas, solo estoy yo, la pantalla y esa sensación —tan breve como necesaria— de que todo está en su sitio.

¿Tienes alguna superstición al momento de escribir?

No tengo supersticiones al escribir. Hace años que no uso plumas, salvo para garabatear algún apunte en una libreta que siempre pierdo. Escribo en la computadora, sin rituales ni manías. No necesito la misma silla ni un lápiz con historia. Lo único que necesito es tiempo, y eso sí que es un lujo.

Pero hay algo que sí hago con cierta disciplina: cuando termino un texto, no lo leo en la misma pantalla donde lo escribí. Lo paso a otro dispositivo. Así, por un momento, dejo de ser el autor y me convierto en lector. Me da distancia, como si el texto ya no fuera mío y pudiera leerlo con la crueldad necesaria para ver sus defectos.

No es superstición, es supervivencia. Si me quedara atrapado en la mirada del que escribe, nunca sabría si lo que hice vale la pena. Por eso cambio de pantalla, de rol y, a veces, de ánimo. Es mi manera de engañarme un poco… y de seguir escribiendo al día siguiente.

¿Cuánto de la historia tienes claro antes de empezar?

Antes de empezar, reúno muchísimo material. Leo, subrayo, anoto, acumulo documentos como si fuera a escribir una enciclopedia. Pero cuando por fin me siento a escribir, todo eso se desordena. No tengo un plan rígido ni un mapa que me diga hacia dónde voy. Empiezo con una idea, un tono, una imagen… y dejo que el texto me lleve.

A veces, mientras escribo, siento que las palabras me arrastran a lugares que no había previsto. Y eso me gusta. Me sorprendo, incluso. Hay momentos en que leo lo que acabo de escribir y pienso: “¿De verdad esto salió de mí?”. No siempre para bien, claro. Hay días en que la sorpresa es grata y otros en que preferiría echarle la culpa al teclado.

No creo en escribir con brújula ni con destino fijo. Prefiero el vértigo de no saber del todo adónde voy. La historia, al final, siempre sabe más que yo. Y lo único que puedo hacer es seguirla sin hacer demasiadas preguntas, esperando que, cuando llegue al final, me perdone por haberme metido en su camino.

¿Cómo equilibras la inspiración con la disciplina?

El periodismo me enseñó que la realidad puede ser tan poderosa como la mejor ficción si se cuenta con verdad, con ritmo y con alma. Esa ha sido siempre mi manera de escribir: desde los hechos, pero buscando que el lector sienta que está viviendo la historia, no solo leyéndola.

Ser periodista me dio una disciplina: contrastar, verificar, dudar, volver a preguntar. Pero también me dio una certeza: que detrás de cada cifra, de cada declaración, hay una vida, una emoción, una historia que merece ser contada con cuidado y con belleza.

Cuando empecé en esto, hace más de quince años, hablar de periodismo narrativo en el Perú era casi una rareza. Éramos pocos los que creíamos que el rigor periodístico y la literatura podían convivir sin traicionarse. Hoy, en cambio, hay más voces, más miradas, más gente que entiende que contar la realidad también puede ser un acto de creación. Y eso me alegra.

Porque un país que se narra bien —sin adornos falsos, pero con profundidad y humanidad— empieza a entenderse mejor a sí mismo. El periodismo literario no cambia la realidad, pero la ilumina. Y en un país como el nuestro, lleno de historias que merecen ser contadas, esa luz es más necesaria que nunca.

¿Qué papel juega la reescritura en tu proceso?

La reescritura es el momento en que un texto se vuelve honesto consigo mismo. Es cuando uno descubre lo que en la primera versión no vio: las repeticiones, las frases que suenan bien pero no dicen nada, las incongruencias que el entusiasmo quiso disimular. Al reescribir, el texto se desnuda y se deja examinar sin complacencias.

Es también una forma de pensamiento. Solo al releer se entiende de verdad qué se quiso decir y, a veces, se descubre que no era exactamente eso. Reescribir es tan importante como investigar: permite encontrar el tono justo, separar lo esencial de lo accesorio, detectar errores, vacíos o exageraciones que pueden distorsionar la verdad.

Reescribir no es un castigo, es una segunda oportunidad. Es el espacio donde la emoción se convierte en claridad y donde el oficio transforma una historia bien contada en una historia necesaria.

¿Qué consejo le darías a alguien que recién empieza a escribir?

Que lean. Que lean hasta que les duelan los ojos, hasta que se les caiga el libro en la cara por dormirse con él. No hay otro camino. Nadie puede escribir si no ama leer, si no se ha dejado arrastrar alguna vez por una historia hasta olvidar en qué día vive. Escribir sin leer es como querer tocar el violín sin haber escuchado jamás una melodía.

Leer es la única escuela que de verdad sirve. Es donde uno aprende ritmo, voz, estructura, respiración. Donde se descubre cómo se sostienen las frases largas y por qué una palabra equivocada puede arruinar un párrafo entero. Los talleres, los consejos y las fórmulas están bien, pero los verdaderos maestros están entre las páginas.

Y que no se crean eso de la inspiración divina. La inspiración llega cuando uno está leyendo o escribiendo, nunca cuando se queda esperando. Así que si quieren empezar a escribir, empiecen por leer. Mucho. Siempre. Porque el que no lee, no escribe: solo junta palabras, y de esas, el mundo ya está lleno.

-